☆ 蔵元のご紹介ブログ ☆

投稿日:2010.05.30緑川酒造さんの田植えに行ってきました

茨城県の府中誉酒造さん、千葉県の神亀酒造さんに続き、今回は新潟県の緑川酒造さんの田植えに行ってきました。今回は都筑区の和食料理店、「菜の花」のご主人の高原さん、吉祥スタッフの山本、国見、、そして私田辺の4人で行ってきました。高崎あたりでは見事に晴れていたのですが、関越トンネルを抜けるとどしゃ降りの雨。越後の山々の景色が見られないのは残念でしたが、農家さんの気持ちを思えば、雨だの風だの言ってる場合ではありません。

写真左より、農業指導員の滝沢さん。今の時期は山菜が豊富で、その時期、その土地でなければ味わえないものがたくさんあるから、もっとたくさんの人に魚沼にきていただき、魚沼の素晴らしさを体験して欲しいと、熱く語っていただきました。左より2番目、横浜市都筑区の和食料理の「菜の花」の高原さん。蔵元との交流が芽生えた他、農協の方との人脈のお陰で、魚沼の山菜の仕入れができそうです。ひょっとすると、菜の花さんで魚沼の山菜料理が味わえるかもしれません。乞うご期待!真ん中は緑川酒造の高橋さん。今回もたいへんお世話になりました。横浜に来たら菜の花さんへ行きますとのこと。お待ちしております。そして吉祥スタッフ山本と国見。緑川さんのお酒と魚沼こしひかりのおにぎりをほおばりながら、ご満悦の様子です。秋には稲刈りにも行きます、と今からやる気満々です。魚沼のみなさん有難うございました。

神亀酒造さんの真穂人の田植えに行ってきました

5月23日日曜日、千葉県成田市三里塚で、神亀酒造さんの純米酒「真穂人」の酒米の田植えの会があったので参加してきました。

5月23日日曜日、千葉県成田市三里塚で、神亀酒造さんの純米酒「真穂人」の酒米の田植えの会があったので参加してきました。

上野駅に8:00に集合、京成電鉄に乗って一路成田へ向かいました。久しぶりの遠足気分です。

写真左、あいにくの雨模様ですが、皆さん合羽を着て植えていきました。

写真左、私が植えた列です。曲がりくねっています。人間性が表れているようで、なんともお恥ずかしい限りです。(もっと曲がっている人もいたのである意味安心しましたが・・・)

写真左、私が植えた列です。曲がりくねっています。人間性が表れているようで、なんともお恥ずかしい限りです。(もっと曲がっている人もいたのである意味安心しましたが・・・)写真下、遠くに見えるのは飛行機の尾翼です。成田空港のすぐ近くです。

田植えの後は楽しいお食事会です。真穂人と三里塚の無農薬野菜。

田植えの後は楽しいお食事会です。真穂人と三里塚の無農薬野菜。

お酒はこれ以外に、ひこ孫純米大吟醸や活性にごり、上槽中汲など、いろいろ出ました。

「なんで俺がこんなことしなきゃなんねんだよ~」

と、ぶつぶつ言いながらも、一口サイズにちぎりながらみなさんにふるまっていました。

人をもてなすのが大好きなんです、専務さんは。

それにしてもこの鳥、硬くてなかなかちぎれないほどなんです。農家の石井さん曰く「旨いんだけど、硬いから市場には出ずに、自分達で食べてるんだ」とのこと。するめのように、噛めば噛むほど味が出ます。

真穂人の熱々燗とよくあいます。

生産農家の石井さん。まだ無農薬野菜なんていう言葉すらない時代から、それを実践してきました。すごい人なんです。

生産農家の石井さん。まだ無農薬野菜なんていう言葉すらない時代から、それを実践してきました。すごい人なんです。 専務が箱の上にのり、演説が始まりました

専務が箱の上にのり、演説が始まりました 「お酒は米からできています。お酒を飲むことは農家さんを助けることになるのです。皆さん、もっと農業に、そして農家さんに目を向けてあげて下さい」

生産者への感謝の念を忘れないように、と述べられていました。思いやりのある方なんです。

巷では、「神亀教」などという言葉が飛び交っているようで、ある種教祖的な存在なのかもしれません。専務のまわりにはいつも人の輪ができており、皆専務を盛り立てようと一所懸命です。専務が純米酒普及のために活動されてきたことは、とてつもなく凄いことなのですが、それを感じさせない程、偉ぶったところもなく(この風体を見ればお分かりかと思いますが)ふだんはおちゃらけたかわいいおじさんという雰囲気で、とても親しみやすい方です。神亀の熱烈なファンは、お酒よりもむしろ専務の人間性に引き付けられたのでは?という印象さえありました。専務お疲れ様でした。石井さん、お疲れ様でした。参加者の皆さん、お疲れ様でした。

筍煮ました!

栃木の妹宅より、採れたての筍が届いたので、早速調理しました。

栃木の妹宅より、採れたての筍が届いたので、早速調理しました。

只今下茹で中です。1時間は煮ます。たいへんなんです、筍の下茹では(ガス代もかかる・・・・)。

完成です!田邉流は、ほたて貝を入れるのです。理由は無いけど昔からそうだったので・・・。絹さやをいれて彩りが良くなります。今日も我ながら、上手くできました。そして先日田植えに行ってきた府中誉酒造さんの

完成です!田邉流は、ほたて貝を入れるのです。理由は無いけど昔からそうだったので・・・。絹さやをいれて彩りが良くなります。今日も我ながら、上手くできました。そして先日田植えに行ってきた府中誉酒造さんの

「渡船純米吟醸ふなしぼり」で一献!

渡船、いいです~!山内さんの心意気、感じます!

優しいです。しっかり味もあります。スポンジのように染み込みます。軽快です。優しいお酒には、春の食材がよく合います。

自分で自分を撮ってみました。

そんなにしかめっ面しなくてもいいのに(笑)

ひげ剃ってません。失礼しました。

府中誉酒造さんの田植えの会に行ってきました

去る5月16日、茨城県石岡市で府中誉酒造さんの田植えの会がありました。社長兼杜氏の山内 孝明さんが復活させたことで知られる「渡船」という酒米をみんなで1本1本植えてきました。

写真左、こんな感じの所で酒米「渡船」は育てられています。標高も高く、寒暖の差が大きい筑波山麓の風光明媚な所です。

写真左下、これから田植えが始まります。山内さんより田植えの説明をお話をただいております。

写真右下、マイクを持って大きな声で参加者に田植えの指導をする山内さん。張り切っています!

今回は総勢200名もの参加者が集まりました。田植えのあとは青空の下で、地元農家の方の手料理と渡船のお酒を楽しみました。秋には収穫祭もあります。今から楽しみです。秋にまたお会いしましょう。山内さんお疲れ様でした。参加者の皆さんもお疲れ様でした。

雪の中で眠っていた「緑生」間もなく入荷!

神亀さんのお酒を楽しむ会が開催されました!

3月14日(日曜日)、目黒区自由が丘にある素食、おもてなし料理のお店「野饗(のあえ)」さんにて、神亀酒造さんのお酒を楽しむ会が開催されました。神亀さんのお酒は料理と共に味わい、そして燗にしてその真価を発揮する、典型的な食中酒。野饗さんの心のこもったお料理と共に楽しんじゃいました!

先付け4点盛り。しめ鯖、いかの塩辛、鯵の南蛮漬け、季節の白和え。全て自家製です。これらは私のわがままなリクエストなのですが、見事に応えていただきました。

先付け4点盛り。しめ鯖、いかの塩辛、鯵の南蛮漬け、季節の白和え。全て自家製です。これらは私のわがままなリクエストなのですが、見事に応えていただきました。

そして乾杯は、「ひこ孫純米大吟醸の燗!」

まあ、順当でいけば活性にごりといったところでしょうが、お客様の期待を裏切ることこそ、真のサービスという私なりのポリシーにより、これでスタートしました。「大吟醸を燗?もったいない!」飲めばわかります。

冬瓜と肉団子のあんかけと神亀純米。このお酒を使って、冷や、常温、燗の飲み比べを実験的に行いました。まあ、聞かなくてもわかるけど、10人中8人が燗がいいとのことでした。(冷や、常温がいいという方も1名ずついらっしゃいました。あくまでも好みですからそれはそれでいいと思います)

この辺りで、神亀酒造さんの紹介や、純米酒普及のために活動されてきた経緯、熟成酒、燗酒の利点など、ちょっとした講釈をさせていただきました。(長くなるので省略させていただきます)

さわらの葺味噌焼き。春の香りが口の中に広がります。勿論葺き味噌も自家製です。お酒も進みまさす。ひこ孫純米吟醸の燗とよく合います。実はこの商品には2種類あって、それぞれ酵母が違うのです。(最近発売された食楽という雑誌で初めて知りました)写真の白ラベルは7号酵母といって真澄でお馴染み宮坂醸造で採取された酵母。香りは穏やかで、発酵力は強いようですが扱いは難しく、大きな造りには向かないとのことです。クリーム色ラベルは9号酵母といって、華やかな香りが出るそうで、最も多く使われている酵母です。蔵元さんは7号酵母の方がお好みとのことです。

さわらの葺味噌焼き。春の香りが口の中に広がります。勿論葺き味噌も自家製です。お酒も進みまさす。ひこ孫純米吟醸の燗とよく合います。実はこの商品には2種類あって、それぞれ酵母が違うのです。(最近発売された食楽という雑誌で初めて知りました)写真の白ラベルは7号酵母といって真澄でお馴染み宮坂醸造で採取された酵母。香りは穏やかで、発酵力は強いようですが扱いは難しく、大きな造りには向かないとのことです。クリーム色ラベルは9号酵母といって、華やかな香りが出るそうで、最も多く使われている酵母です。蔵元さんは7号酵母の方がお好みとのことです。

揚げ物です。真ん中の丸いのは、おからのコロッケですが、私これ、とても気に入りました。素朴な味わいです。

揚げ物です。真ん中の丸いのは、おからのコロッケですが、私これ、とても気に入りました。素朴な味わいです。

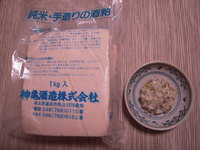

実はこれ、野饗さんよりお土産でいただいたのですが、神亀さんの酒粕で造った山葵漬けです。写真撮り損ねたので自宅で撮りました。正直こんない美味しい山葵漬けは今まで食べたことがありません。このままでもあっというまに一皿無くなってしまいます。野饗さんも神亀さんの酒粕を絶賛していました。ちなみに厚さは2センチくらいある、分厚い酒粕です。これを見るだけで神亀さんのこだわりがよくわかります。今回参加いただいたお客様にはお土産でお持ち帰りいただきました。

実はこれ、野饗さんよりお土産でいただいたのですが、神亀さんの酒粕で造った山葵漬けです。写真撮り損ねたので自宅で撮りました。正直こんない美味しい山葵漬けは今まで食べたことがありません。このままでもあっというまに一皿無くなってしまいます。野饗さんも神亀さんの酒粕を絶賛していました。ちなみに厚さは2センチくらいある、分厚い酒粕です。これを見るだけで神亀さんのこだわりがよくわかります。今回参加いただいたお客様にはお土産でお持ち帰りいただきました。

むかごの炊き込みご飯と自家製のお漬物とお味噌汁。日本人に生まれて良かったな、とつくずく思います。こういう食事には、そりゃワインや焼酎も合うけど、やっぱり日本酒なんだよな~。好きとかそういう以前に、体の遺伝子がそういうふうにできているように思うのです。(まあ、私の両親が新潟出身ということもありますが・・・)

むかごの炊き込みご飯と自家製のお漬物とお味噌汁。日本人に生まれて良かったな、とつくずく思います。こういう食事には、そりゃワインや焼酎も合うけど、やっぱり日本酒なんだよな~。好きとかそういう以前に、体の遺伝子がそういうふうにできているように思うのです。(まあ、私の両親が新潟出身ということもありますが・・・)

只今、 活性にごりの開栓中! ガスが抜けるまでしばらく待ちます。

純米酒の良さ、燗酒の良さなど、酒談義に真剣です。 参加者の皆様と記念撮影!私が一番だらしないですネ!

本日の登場したお酒達!右から神亀純米、ひこ孫純米大吟醸、ひこ孫純米、ひこ孫純米吟醸、真穂人、活性にごり、小鳥のさえずり、上槽中汲み。

本日の登場したお酒達!右から神亀純米、ひこ孫純米大吟醸、ひこ孫純米、ひこ孫純米吟醸、真穂人、活性にごり、小鳥のさえずり、上槽中汲み。

進行に夢中だった私はあまり味わって飲めませんでしたが、私が客として参加したくなるような、楽しく、そして美味しい会でした。(手前味噌ですみません)

周りのお客様、お騒がせしました。(ひこ孫純米大吟醸のお燗酒振舞ったので許していただけたかな?)

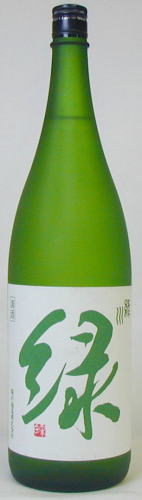

どこの百貨店にも販売しない!あくまで専門店のみ!

新潟・魚沼地方は皆様ご存知のこしひかりの銘産地です。

この地方の小出にある緑川酒造が今回ご紹介する蔵元です。

私が緑川と出会ったのは今から17年前のことです。

それまでKISSYOの清酒は酒問屋さんから仕入してました。

私の両親が新潟出身であったこともありましたが、新潟に新しい蔵をつくり新しいブランドを立ち上げたという情報が入ってきます。 緑川は小出の街の一角にありました。

しかし、よりよい酒づくりを目指し街から離れた周りが田圃だらけの中に蔵をつくります。

そうです、よりよい水質を求めてです・・・。

その後、現在の社長である大平さんが新しい販売基準を決めました 。

それは、全国どこの百貨店でも、スーパーでも一切販売せず、きちんとしたこだわりを持った専門店しか販売しないと・・・・

私はその方針に魅かれ新潟・小出に行くこと五回!

しかし、中々取引契約には至りませんでした。その後も、幾度となく新潟へそして・・・・

結果、横浜では最初の特約店となり今では強い信頼関係となり販売しております。

熱燗に最適な酒「正宗」と緑川を代表する酒「雪洞貯蔵緑・生」は全国特約店の中でKISSYOは取り扱い日本一となりました。

酒も香りが高いタイプでなく、あくまで食事をしながら楽しむ酒として飲み飽きしない柔らかい味わいが特徴の緑川!

その訳は、麹米を地元魚沼で契約栽培してもらっている「幻の酒米・北陸12号」を使っていること。そして酒を低温でしっかり貯蔵熟成させてから出荷させていること・・・・・

だから旨いんです。

新潟中越地震の時は、蔵の仕込み場の天井が落ちるなどさまざまな困難がありましたが今なお方針を変えずしっかりとした酒つくり・ブランドつくりをしています。

新潟には皆様ご存知の有名な銘柄の酒があります。

是非、名声で選ぶのではなく味で選んでほしいと思います。

柔らかな味わい・食事のおいしさを引き出す酒としてきっとご理解いただけると確信しております。

新潟の酒としてだけでなく、日本を代表する酒として緑川をおすすめしていきます

蔵元に纏わる思い出【西酒造編】

今では芋焼酎と言えば横浜の方でも多くの方々が楽しんでいます。

この先駆けとなり火付け役となったのが鹿児島・西酒造なんです。

鹿児島に旅した今から12年前、ある飲食店で西酒造の焼酎と出会いました。

芋焼酎らしくない柑橘系の香りのするフルーティな芋焼酎!

それが富乃宝山でした。

私はこの焼酎にすっかりはまってしまい、販売したいと思い早速蔵元へ手紙を書きます。

そして、電話。「専務は蔵に入っていて電話でれません!」と事務の方から言われました。

それから電話すること300回以上!

朝に昼に晩に電話し、結果は蔵の中か、外出・・手紙も何十通と書きました。

普通、この時点で諦めます。

実は蔵元は試していたんです。酒販店が本気かどうか?!

そうして1年半、やっと電話口に出てくれました。が、しかし芋焼酎の仕込み時期に入っており面談はできないと!それだけ神経を集中し、時間を造りに当てていました。

それから半年後の1月中旬にアポがとれ鹿児島・西酒造へ。

蔵で西陽一郎専務(現在は社長)と互いに酒に対する考えや姿勢を語り合うこと5時間。

すると突然、『坂田さんやってくれますよね!』、

もちろん『横浜でこの情熱を伝えますよ!』とがっちり握手♪

そして蔵から車で帰る際、私が車内のルームミラーから見たものは・・・。

西専務一人で腰を直角に折った礼の姿勢でした。

この時の私の体を走った衝撃は今も忘れていません。

この蔵と共に歩むと誓った時でした。

現在は蔵も当時と変わり水質のよい場所へ移転し大きくなりました。

年に何回も蔵を訪ねる私ですがいつも帰りの際は、スタッフの大勢が玄関口まで出てきていただき、あの時の西専務と同様に送ってくださいます。

信念は変わっていません。

「よい酒」は「よき人」が醸す!これが私の信条です。

横浜でも数少ない西酒造販売特約店であるKISSYO。

焼酎を「国酒」とさせるべく情熱をもって醸す西酒造。

KISSYOはこれ からも伝えてまいります。

我が地元神奈川の銘酒「丹沢山・隆」の蔵元、川西屋酒造さんのご紹介

神奈川県西部の山北町、丹沢山系と箱根山の間を流れる酒匂川の上流に蔵は在ります。創業は明治30年、丹沢山系の伏流水(中硬水)を使い、製造量は500石(一升瓶換算5万本)とかなり少なく、人の目の行き届く範囲内で南部杜氏、上川 修氏により丁寧に造られています。吟醸造りを得意としており、低温長期醗酵によりもろみを完全発酵させ、きりっと引き締まった辛口のお酒に仕上がっています。

神奈川県西部の山北町、丹沢山系と箱根山の間を流れる酒匂川の上流に蔵は在ります。創業は明治30年、丹沢山系の伏流水(中硬水)を使い、製造量は500石(一升瓶換算5万本)とかなり少なく、人の目の行き届く範囲内で南部杜氏、上川 修氏により丁寧に造られています。吟醸造りを得意としており、低温長期醗酵によりもろみを完全発酵させ、きりっと引き締まった辛口のお酒に仕上がっています。京都伏見の地酒、松本酒造さんのご紹介

京都府伏見にある蔵で、桂川沿いにある木造造りの蔵は、観光のビュースポットとしても知られています。

通常は「日出盛」、「桃の滴」といった銘柄で有名ですが、「澤屋まつもとシリーズ」は造りも、流通も全く別で、全国約200店舗の地酒専門店に限定で販売されています。

灘の「男酒」に対し、伏見の「女酒」とよく言われていますが、「澤屋まつもと」 はキリッとし辛口のお酒です。

料理が主役で料理の味を引き立てる「食中酒」としてのお酒のあり方をとても大切に考えられています。

営業担当の松本 庄平氏は業界の中でもプロ級の腕前を持つ料理名人で、伊丹十三監督の映画「たんぽぽ」のモデルにもなったほどです。

おかずとご飯両方あることでお互いが生きる」とのこと。